犯罪数额如何计算?非法吸收公众存款和集资诈骗罪有不同

(本文作者张永华律师,知名律师事务所高级合伙人,专注于金融行业法律服务、金融犯罪、职务犯罪、企业家犯罪、诈骗犯罪、涉黑犯罪辩护。与辩护团队办理了多起重大职务犯罪、重大金融经济犯罪系列案件。微信:139 1186 9064)

目 录

一、 起点:非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的数额认定方式有不同

二、 合法业务的辩点

三、 非自己的业务

四、 自己投资和近亲属的投资怎么算?

五、 其他亲友的投资能扣除吗?

六、 利息

七、 已归还金额

八、 复投

九、 挂名不收佣金的业绩

十、 小结

正文

非法集资案件的数额,属于犯罪基本事实,是衡量犯罪社会危害性的重要指标。数额大的非法集资案件,基准刑重;反之,基准刑要轻一些。法院审判时,在基准刑的基础上根据其它量刑情节,比如自首、退赃、坦白等进行调整。从定罪量刑的过程可知犯罪数额的重要性。数额是控辩双方争论的焦点。一个成功的辩护,如果未能在是否犯罪上取得突破,就必须在数额降低。犯罪数额是律师对非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪提供实质、有效辩护的重点。

一、起点:非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的数额认定方式有不同

非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪是非法集资的两个主要罪名,二者在基本原理上有较大差别。司法解释文件中习惯将集资诈骗罪归类为诈骗的大种类。集资诈骗罪和诈骗罪一样,是目的犯。非法吸收公众存款是行为犯。

对此,《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释(法释〔2010〕18号)》颁布后,最高人民法院的解释是,集资诈骗罪属于目的犯,应当从非法占有目的实现的角度来认定诈骗数额。司法实践中,非法集资的规模或者非法集资的标的数额可以作为量刑情节适当予以考虑,但是,“诈骗数额”应以行为人实际骗取的数额计算。

在犯罪数额的计算上,“非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额,可以作为量刑情节酌情考虑。”(《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释(法释〔2010〕18号)》第3条)

但是,“集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。”(《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释(法释〔2010〕18号)》第5条)

简单说,就是非法吸收公众存款罪的数额以募集资金的全部金额计算,不扣减已归还的金额。

集资诈骗罪的犯罪数额计算方式为:集资诈骗罪数额 = 募集金额– 案发前归还金额。

案发后归还金额不予扣减但是可以作为量刑情节考虑。

打个比方,甲诈骗乙10万块钱,归还2万。问:甲诈骗金额多少?根据诈骗罪定罪量刑的话,金额是8万。同理,集资诈骗的基本道理跟诈骗是一样的。

二、合法业务的辩点

非法集资案件中,律师和当事人对合法业务的辩护是战略性的。在这个辩点上成功辩护可以根本改变局势。

私募基金非法集资案中,因为私募基金行业有较为严格的监管,在案卷笔录里常见经侦提问是否有合法业务。如果有符合私募金原理的募集资金行为,一般都会从非法集资总的金额中扣减。在P2P网贷非法吸收公众存款案,这个提问很少见。

律师辩护时,可以厘清P2P平台的合法业务、民事纠纷、合规问题和违法犯罪的不同业务类型。在经过多年的业务活动和平台整顿规范,很多平台业务的法律责任认定应是多方面的、多层次、多角度的,有的是完全合法、合规的业务,有的属于民事纠纷,有的属于合规问题但并非犯罪,有的属于刑事犯罪。

对法院特别在意的银行存管问题。银行存管的合规要求直到2016年8月24日颁布的《暂行办法》才第一次提出来,《暂行办法》还规定了一个12月的整改期,允许逐步达到合规要求。具体操作规定,则直到2017年2月22日《中国银监会办公厅关于印发网络借贷资金存管业务指引的通知[银监办发〔2017〕21号]》才发布。实际情况是各银行根据银监办发〔2017〕21号文的规定设计业务流程,直到2017年底和2018年初才批量介入存管业务,到这个时间点P2P平台才存在银行存管的可能性。所以合规的要求应以具备接入银行存管的现实可能性开始计算。在这之前的业务,应认定为不违反合规要求。

刑事犯罪应坚持“二次违法性”。如果P2P平台业务在合规上都没问题,要认定其属于非法吸收公众存款犯罪,应是违反了刑法的谦抑性,导致无视金融监管规则的正当性和合理性,无视P2P的业务规则、业务流程,无视民商法对社会生活的调整作用,因而在法律适用上是不正确的。

三、非自己的业务

司法审计时,审计机构可能出现错误,将不属于当事人的业绩算在当事人的头上。这个需要律师对司法审计的方法提出质疑,将不属于当事人的业务扣除。如果确实是出现了这个技术性错误,有足够证据,这个辩护意见是容易被采纳的。

四、自己投资和近亲属的投资怎么算?

《最高人民检察院关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要(高检诉[2017]14号)》有规定,“负责或从事吸收资金行为的犯罪嫌疑人非法吸收公众存款金额,根据其实际参与吸收的全部金额认定。但以下金额不应计入该犯罪嫌疑人的吸收金额:(1)犯罪嫌疑人自身及其近亲属所投资的资金金额…”。

2018年12月上海市的《关于办理涉众型非法集资犯罪案件的指导意见》(沪高法[2018]360号)对本人及近亲属的投资也有规定:“对于行为人本人或者其近亲属投入的资金,可不计入犯罪数额”。 上海市同时规定,行为人本人及近亲属的投资,虽然不计入自己投资的金额,但是在经侦介入后退赔时,并没有优先性。相反,顺序是优先赔偿其他投资人。

因此,目前犯罪数额计算时,不计入行为人本人及其近亲属的投资,包括配偶、父、母、子、女、同胞兄弟姊妹的投资金额,不包括其他亲友。

员工自己投资或近亲属的投资虽然不计入自己的投资金额,但是在计算其上级主管和单位的数额时,仍然计入。

五、其他亲友的投资能扣除吗?

其他亲友的投资不扣除,仍然计入非法集资金额。

2019年1月30日最高人民法院、最高人民检察院和公安部联合发布的《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》对此规定如下(第5条):

非法吸收或者变相吸收公众存款构成犯罪,具有下列情形之一的,向亲友或者单位内部人员吸收的资金应当与向不特定对象吸收的资金一并计入犯罪数额:

(一)在向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中,明知亲友或者单位内部人员向不特定对象吸收资金而予以放任的;

(二)以吸收资金为目的,将社会人员吸收为单位内部人员,并向其吸收资金的;

(三)向社会公开宣传,同时向不特定对象、亲友或者单位内部人员吸收资金的。

以上规定同时涉及到单位内部人员投资的问题。单位内部人员投资也计入单位非法集资的金额。但是就行为自己,其投资的金额不计入非法集资的数额。

六、利息

预先在本金中扣除利息的,不计入犯罪的数额。这一点无论对非法吸收公众存款还是集资诈骗案,都一样。

不同的是对于约定利息的支付,是计入非法集资的金额,还是从非法集资的金额中扣除?

(一)集资诈骗

一方面,“集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。”(《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释(法释〔2010〕18号)》第5条);另外一方面,“行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。”意即,已经支付的利息原则上应当计入诈骗数额,同时“本金未归还可予折抵本金”。

司法审判中对这种已经归还的金额具体属于“已归还的金额”还是“为实施集资诈骗活动而支付的利息”,也很难区分。因而在判决中可能出现不一致的情形。

(二)非法吸收公众存款

因为金额就是吸收资金的总金额,所以是否支付过利息,在形式上差别不大。实质上在量刑时,如果对投资人退赔、退回(利息是退回的一种)多,则构成酌情考虑的情节。

七、已归还金额

(一)案发前归还金额

如前所述,非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪在是否扣除案发前已归还金额,计算方式不一样。非法吸收公众存款案不扣除,但是集资诈骗案扣除。

集资诈骗案部分数额扣除后,就是按照扣除后的金额(即实际未兑付的金额)计算,追究集资诈骗犯罪的责任。

比如某平台集资诈骗涉及金额1.5亿,案发前已归还1.4亿。则在追究刑事责任时,仅以1000万计算犯罪金额。相比1.5亿的吸收资金总金额,这个金额要小得多,社会危害性要小得多,因而最终在定罪处罚上,也会轻得多。

非法吸收公众存款案的退还金额,《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释(法释〔2010〕18号)》明确规定“案发前后已归还的数额,可以作为量刑情节酌情考虑”。无论在案发前后,在是否计入犯罪金额问题上,处理是相同的。但是从整个诉讼过程看,因为属于“酌情考虑”的情节,在案发前归还和案发后归还,社会危害性不一样。如果可能的话,当然不必等到出事后才归还。

(二)案发后归还金额

案发后(通常指立案后)归还的金额,实际就是退赃、退赔。刑事立案后,就进入了正式程序。就好像一列火车开动了。这个过程分为三个阶段:侦查阶段(公安局)、审查起诉阶段(检察院)和审判阶段(法院)。这个过程中随时可以退赃,不受办案阶段限制。甚至在一审结束后、二审的审理阶段均可退赃。

2017年6月2日颁布的《最高人民检察院关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要(高检诉[2017]14号)》规定,“案发后,犯罪嫌疑人主动退还集资款项的,不能从集资诈骗的金额中扣除,但可以作为量刑情节考虑。”

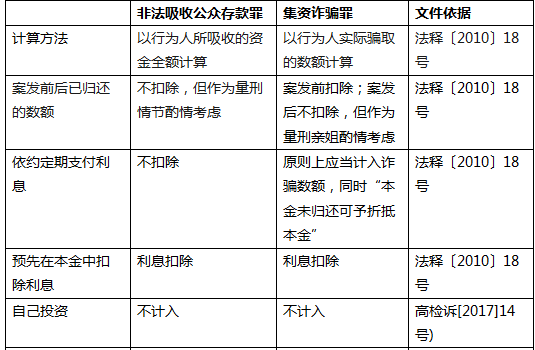

总结起来见下表:

八、复投

复投资金的计算,分是否收回投资的不同情况,而作不同区分。

(一)收回投资后复投

如果已经收回投资,最新的规定见2019年1月30日最高人民法院、最高人民检察院和公安部联合发布的《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第5条:“集资参与人收回本金或者获得回报后又重复投资的数额不予扣除,但可以作为量刑情节酌情考虑。”

在这种情况下,因为投资已经收回,资金已回到自己的账户,再投资的话应算作是新的投资。因此,计算数额数额时,将收回前的投资和复投一起,重复计算。

(二)未收回原始投资,作复投

这种情况,目前各地判决实践不尽一致。

2017年6月2日,最高人民检察院发布《关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》(高检诉[2017]14号)中提到“投资人在每期投资结束后,利用投资账户中的资金(包括每期投资结束后归还的本金、利息)进行反复投资的金额应当累计计算,但对反复投资的数额应当作出说明”(第12条)。该文件颁布后,司法实践中实际上也出现了一些难点。

以上所说的难点是,有些平台的产品实际上期限很短,比如7天、10天、20天。这种产品到期后,资金回到投资人在平台开立的账户,复投时实际上还是这笔资金。但是如果重复计算,金额增高不符比例。

最后法院判决时,可能跟该规定不尽一致。出现了一些不同的判决。

2018年12月份上海市的《关于办理涉众型非法集资犯罪案件的指导意见》(沪高法[2018]360号)对此的规定更合理:“对于一次性投入资金未作提取,其间虽有利用到期本息滚动投入记录的,只需将一次性投入的本金计入非法吸收公众存款或者集资诈骗的犯罪数额。如果其间确有追加投入的,应当将追加投入金额与前次投入的本金累计计入犯罪数额。”

律师在作辩护时,需要注意相应的产品期限,是否收回投资、投资资金是否在平台账户还是回到了投资人的实体卡等这些细节。

九、挂名不收佣金的业绩

非法集资案件中常见业务员、团队经理等将其他人的业绩挂名情况。如果确实是挂名,应将该金额扣除。这是基本辩护方法。

具体案件事实有可能也是复杂的。挂名需要有切实的理由。否则要扣除也难。北京二中院2019年8月27日判决的非法吸收公众存款案[(2018)京02刑初102号]中,法院是这么判决的:

根据在案多名被告人的供述,团队成员之间出于拿更多提成、提职或保级等不同目的,相互“挂业绩”甚至“买业绩”现象普遍存在。上述行为属共同犯罪中的协作互利,被告人同意他人在其名下“挂业绩”,在财务部门制作的业绩表中体现为被告人吸资金额的增加,有利于被告人提级或不被降级,此类金额也不应从被告人犯罪数额中扣除。

根据北京市二中院的以上判决,所谓业绩挂名,应不视为“公共犯罪中的协助互利”。

有些业绩确实是挂名,并非当事人自己募集资金。如果符合“记录在犯罪嫌疑人名下,但其未实际参与吸收且未从中收取任何形式好处的资金”这些条件,则不计入犯罪数额。

辩护律师应当围绕这些条件进行审查。这些信息如果当事人不能提供,则应当在庭审质证时问出来,争取法官采纳辩护观点。

十、小结

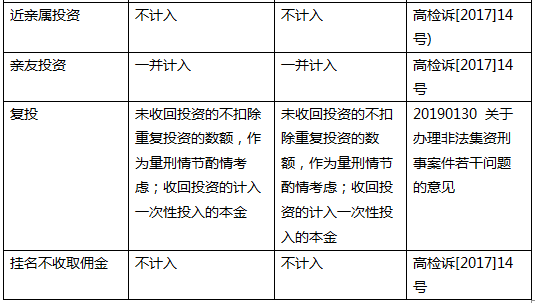

以下通过表格形式,归纳非法吸收公众存款和集资诈骗案件中对犯罪数额处理的常见处理方式:

(全文完)

(本文作者张永华律师,知名律师事务所高级合伙人,专注于金融行业法律服务、金融犯罪、职务犯罪、企业家犯罪、诈骗犯罪、涉黑犯罪辩护。与辩护团队办理了多起重大职务犯罪、重大金融经济犯罪系列案件微信:139 1186 9064)

张永华律师

盈科律师事务所高级合伙人(执业证号码:11101201210767036),中国社会科学院法学博士,执业领域为金融机构法律服务、民间金融法律服务、经济犯罪辩护、金融犯罪辩护、职务犯罪辩护等。

北京市朝阳区金和东路20号院正大中心2号楼19-25层

Cell: (+86) 139 1186 9064

Email:zhangyonghua@yingkelawyer.com

联系人:张永华 律师