商业贿赂犯罪的认定标准、律师辩护要点及刑事法律风险防范

根据2008年11月“两高”《关于办理商业贿赂刑事案件适用法律若干问题的意见》(法发[2008]33号,以下简称“2008年《商业贿赂意见》”)的相关规定,商业贿赂犯罪主要包括:非国家工作人员受贿罪、对非国家工作人员行贿罪、受贿罪、单位受贿罪、行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪、单位行贿罪等八个罪名。此外,鉴于2009年2月的刑法修正案(七)和2015年8月的刑法修正案(九)分别增设了利用影响力受贿罪和对有影响力的人行贿罪,本文将商业贿赂犯罪的范围扩展至上述十个罪名予以探讨。

一、商业贿赂犯罪的认定标准

(一)相关罪名的概念及关系

1. 受贿罪、行贿罪、单位行贿罪、介绍贿赂罪

受贿罪(刑法第385条、第388条),是指国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,或者利用本人职权或者地位形成的便利条件,通过其他国家工作人员职务上的行为,为请托人谋取不正当利益,索取请托人财物或收受请托人财物的行为。

行贿罪(刑法第389条),是指个人为谋取不正当利益,给予国家工作人员以财物的行为;单位行贿罪(刑法第393条),是指单位为谋取不正当利益而行贿,或者违反国家规定,给予国家工作人员以回扣、手续费,情节严重的行为。

介绍贿赂罪(刑法第392条),作为受贿罪与行贿罪、单位行贿罪的“中间纽带”,是指个人向国家工作人员介绍贿赂,情节严重的行为。

2. 利用影响力受贿罪、对有影响力的人行贿罪

利用影响力受贿罪(刑法第388条之一),是指国家工作人员的近亲属或者其他与该国家工作人员关系密切的人,通过该国家工作人员职务上的行为,或者利用该国家工作人员职权或者地位形成的便利条件,通过其他国家工作人员职务上的行为,为请托人谋取不正当利益,索取请托人财物或者收受请托人财物,数额较大或者有其他较重情节的行为。

对有影响力的人行贿罪(刑法第390条之一),是指个人或单位为谋取不正当利益,向国家工作人员的近亲属或者其他与该国家工作人员关系密切的人,或者向离职的国家工作人员或者其近亲属以及其他与其关系密切的人行贿的行为。

3. 非国家工作人员受贿罪、对非国家工作人员行贿罪

非国家工作人员受贿罪(刑法第163条),是指公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的行为。

对非国家工作人员行贿罪(刑法第164条),是指个人或单位为谋取不正当利益,给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,数额较大的行为。

4. 单位受贿罪、对单位行贿罪

单位受贿罪(刑法第387条),是指国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体,索取、非法收受他人财物,为他人谋取利益,情节严重的行为。

对单位行贿罪(刑法第391条),是指个人或单位为谋取不正当利益,给予国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体以财物的,或者在经济往来中,违反国家规定,给予各种名义的回扣、手续费的行为。

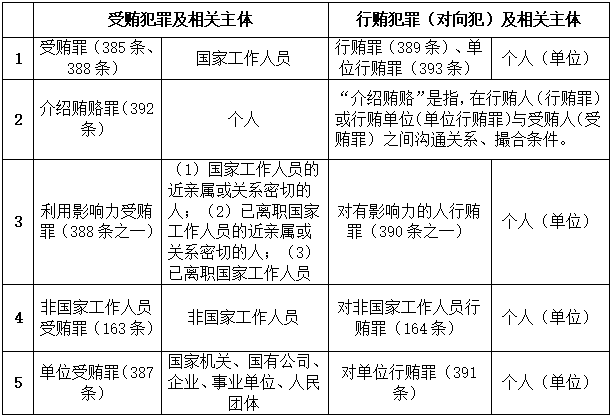

5. 相关罪名之间的关系

为便于厘清上述十个罪名之间的关系,笔者以相关犯罪主体为线索,总结如下:

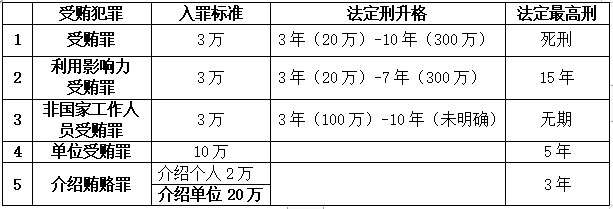

(二)受贿犯罪的入罪标准及法定刑

受贿犯罪主要涉及受贿罪、利用影响力受贿罪、非国家工作人员受贿罪、单位受贿罪、介绍贿赂罪等五个罪名,下文主要从入罪标准、法定最高刑、法定刑升格标准三个维度对相关罪名予以探讨,具体总结如下:

首先,就入罪标准而言,总体来看,涉个人犯罪时,以3万元入罪为原则,以其余金额入罪为例外;涉单位犯罪时,以20万元入罪为原则,以其余金额入罪为例外。具体而言,受贿罪、利用影响力受贿罪、非国家工作人员受贿罪的入罪标准是一致的,均为3万元;单位受贿罪相较于其他涉单位犯罪而言,法益侵害性相对较高,故入罪标准降低为10万元;介绍贿赂罪中,当行为人介绍个人向国家工作人员行贿时,入罪标准为2万元,当行为人介绍单位向国家工作人员行贿时,入罪标准则为20万元。

其次,就法定最高刑而言,总体来看,受罪犯罪的法定刑不仅明显高于相对应的行贿犯罪,而且重罪居多。具体而言,除单位受贿罪的法定最高刑为5年之外,其余三个罪名的法定最高刑均为10年以上,尤其需要说明的是,受贿罪的法定最高刑为死刑,这也是商业贿赂犯罪中唯一一个保留死刑的罪名,与之形成鲜明对比的则是介绍贿赂罪,介绍贿赂罪的法定最高刑仅为3年,这也是商业贿赂犯罪中涉个人犯罪时法定刑最低的一个罪名。

最后,就法定刑升格标准而言,总体来看,受贿犯罪的法定刑升格标准明显低于相对应的行贿犯罪。具体而言,除单位受贿罪法益侵害性相对较低,只有一档法定刑之外,其余三个罪名均为三挡法定刑;受贿罪与利用影响力受贿罪第二、三档法定刑的升格标准是一致的(20万、300万),但相应的法定刑却不同(利用影响力受贿罪的法益侵害性相对较低,故相应的法定刑较低);受贿罪与非国家工作人员受贿罪三挡法定刑的起刑点是一致的(3年以下、3以上10年以下、10年以上),但相应的法定刑升格标准却不同(非国家工作人员受贿罪的法益侵害性相对较低,故相应的法定刑升格标准较高)。

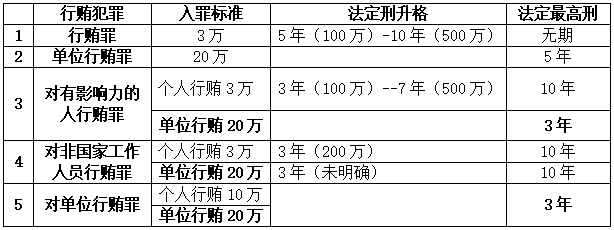

(三)行贿犯罪的入罪标准及法定刑

行贿犯罪主要涉及行贿罪、单位行贿罪、对有影响力的人行贿罪、对非国家工作人员行贿罪、对单位行贿罪等五个罪名,下文主要从入罪标准、法定最高刑、法定刑升格标准三个维度对相关罪名予以探讨,具体总结如下:

首先,就入罪标准而言,总体来看,涉个人犯罪时,以3万元入罪为原则,以其余金额入罪为例外;涉单位犯罪时,以20万元入罪为原则,以其余金额入罪为例外。具体而言,当行贿人为单位时,上述五个罪名的入罪标准是一致的,均为20万元;当行贿人为个人时,除对单位行贿罪的入罪标准为10万元之外,其余四个罪名的入罪标准也是一致的,均为3万元。

其次,就法定最高刑而言,总体来看,行贿犯罪的法定刑明显低于相对应的受贿犯罪,除行贿罪的法定最高刑为无期徒刑以外,其余四个罪名的法定最高刑均为10年以下有期徒刑。具体而言,对有影响力的行贿罪、对非国家工作人员行贿罪法定刑最高刑均为10年,单位行贿罪的法定最高刑为5年,对单位行贿罪的法定最高刑仅为3年。

最后,就法定刑升格标准而言,总体来看,行贿犯罪的法定刑升格标准要明显高于相对应的受贿犯罪。具体而言,行贿罪与对有影响力的人行贿罪均有三档法定刑且第二、三档法定刑的升格标准是一致的(100万、500万),但相应的法定刑却不同(对有影响力的人行贿罪法益侵害性相对较低,故相应的法定刑较低);对非国家工作人员行贿罪有两档法定刑,且第二档法定刑的升格标准要明显高于行贿罪和对有影响力的人行贿罪;单位行贿罪、对单位行贿罪作为涉单位犯罪,法益侵害性相对较低,故只有一档法定刑。

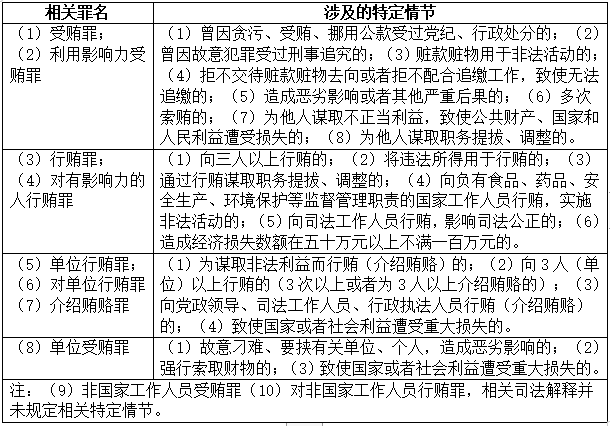

(四)影响商业贿赂犯罪定罪量刑的特定情节

为有效打击商业贿赂犯罪,最高检、最高法曾先后在《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)》(高检发释字〔1999〕2号)、《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2016〕9号)等多部司法解释中,规定了诸多从严惩处的特定情节,具体而言,当商业贿赂行为具备特定的犯罪情节之时,入罪及法定刑升格标准将相应的予以降低,总体来看,相应的入罪及法定刑升格金额一般会按照既定金额的50%计算(相应金额不足2万元的按照1万元计算)。针对相关罪名涉及的特定情节,总结如下:

二、商业贿赂犯罪的辩护要点

(一)“国家工作人员身份”与“非国家工作人员身份”之辩

是否具有国家工作人员身份对于区分受贿罪与非国家工作人员受贿罪、行贿罪(单位行贿罪)与对非国家工作人员行贿罪具有十分重要的意义,具体而言,如果涉案人员不具有国家工作人员身份,法定刑较重的受贿罪或行贿罪(单位行贿罪),则可能转化为法定刑较轻的非国家工作人员受贿罪或对非国家工作人员行贿罪,甚至无罪。关于“国家工作人员身份”与“非国家工作人员身份”之辩,具体探讨以下:

第一,国家工作人员身份认定的核心在于“从事公务”。根据我国刑法第93条之规定,国家工作人员主要包括四类:(1)国家机关中从事公务的人员;(2)国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员;(3)国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员;(4)其他依照法律从事公务的人员。

第二,“从事公务”的核心在于代表相关单位履行组织、领导、监督、管理等职责。根据2003年11月最高法《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》(法〔2003〕167号,以下简称“2003年《会议纪要》”)的相关规定,从事公务主要是指代表相关单位履行组织、领导、监督、管理等职责;国有公司的董事、经理、监事、会计、出纳人员等管理、监督国有财产等活动,属于从事公务;那些不具备职权内容的劳务活动、技术服务工作,如售货员、售票员等所从事的工作,一般不认为是公务。

第三,关于受委派从事公务的国家工作人员身份认定问题。根据“2003年《会议纪要》”的相关规定,所渭委派,即委任、派遣,其形式多种多样,如任命、指派、提名、批准等,如国家机关、国有公司、企业、事业单位委派在国有控股或者参股的股份有限公司从事组织、领导、监督、管理等工作的人员。

第四,关于国家出资企业中国家工作人员身份的认定问题。根据2010年11月两高《关于办理国家出资企业中职务犯罪案件具体应用法律若干问题的意见》(法发〔2010〕49号)的相关规定,经国家出资企业中负有管理、监督国有资产职责的组织批准或者研究决定,代表其在国有控股、参股公司及其分支机构中从事组织、领导、监督、经营、管理工作的人员,应当认定为国家工作人员。

第五,关于事业单位中国家工作人员身份的认定问题。根据“2008年《商业贿赂意见》”的相关规定,事业单位中的工作人员并不必然具有国家工作人员身份,如医疗机构中的医务人员,利用开处方的职务便利,非法收受医药产品销售方财物的,以非国家工作人员受贿论;学校及其他教育机构中的教师,利用教学活动的职务便利,非法收受教材、教具、校服或者其他物品销售方财物的,以非国家工作人员受贿论。

第六,关于其他依照法律从事公务的国家工作人员身份认定问题。根据“2003年《会议纪要》”的相关规定,其他依照法律从事公务的国家工作人员主要包括三类:(1)依法履行职责的各级人大代表和政协委员;(2)依法履行审判职责的人民陪审员;(3)协助乡镇人民政府、街道办事处从事行政管理工作的村民委员会、居民委员会人员。

(二)“个人犯罪”与“单位犯罪”之辩

如前所述,在商业贿赂犯罪中,“单位犯罪”相较于“个人犯罪”而言,前者不仅法定刑更低,而且相应的入罪标准和法定刑升格标准更高,以司法实践中比较常见的行贿罪和单位行贿罪为例,行贿罪的入罪金额为3万元,法定刑最高刑为无期徒刑,而单位行贿罪的入罪金额却为20万元,且法定刑最高刑仅为五年,由此可见,单从刑罚的角度来考量,“单位犯罪”往往更符合当事人的利益。关于“个人犯罪”与“单位犯罪”之辩,具体探讨以下:

第一,关于“单位犯罪”的认定问题。在商业贿赂犯罪中,区分“个人犯罪”与“单位犯罪”的关键在于相应的行为是否系“单位决策”、相应的后果是否为“单位获益”,换而言之,当相应的行为系“单位决策”,且相应的后果为“单位获益”时,宜认定为“单位犯罪”,否则,宜应认定为“个人犯罪”。司法实践中,所谓“单位决策”,一般是指由单位集体研究决定,或者由单位的负责人或者其他人员决定、同意;所谓“单位获益”,一般是指为单位谋取不正当利益或者违法所得大部分归单位所有。

第二,关于单位犯罪中直接负责的主管人员和其他直接责任人员的认定问题。根据2001年1月最高法《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》(法〔2001〕8号,以下简称“2001年《会议纪要》”)的相关规定,直接负责的主管人员,是指在单位实施的犯罪中起决定、批准、授意、纵容、指挥等作用的人员,一般是单位的主管负责人,包括法定代表人;其他直接责任人员,是指在单位犯罪中具体实施犯罪并起较大作用的人员,既可以是单位的经营管理人员,也可以是单位的职工,包括聘任、雇佣的人员。此外,应当注意的是,在单位犯罪中,对于受单位领导指派或奉命而参与实施了一定犯罪行为的人员,一般不宜作为直接责任人员追究刑事责任。

第三,关于单位犯罪中的主从犯问题。根据“2001年《会议纪要》”的相关规定,对单位犯罪中的直接负责的主管人员和其他直接责任人员,应根据其在单位犯罪中的地位、作用和犯罪情节,分别处以相应的刑罚,主管人员与直接责任人员,在个案中,不是当然的主、从犯关系,有的案件,主管人员与直接责任人员在实施犯罪行为的主从关系不明显的,可不分主、从犯,但具体案件可以分清主、从犯,且不分清主、从犯,在同一法定刑档次、幅度内量刑无法做到罪刑相适应的,应当分清主、从犯,依法处罚。此外,应当注意的是,两个以上单位共同实施商业贿赂行为时,亦可以根据各单位在共同犯罪中的地位、作用大小,确定犯罪单位的主、从犯。

(三)“单独犯罪”与“共同犯罪”之辩

介绍贿赂罪与受贿罪(行贿罪)共犯的界限问题、利用影响力受贿罪与受贿罪共犯的界限问题,一直是司法实践中比较常见且争议较大的问题。如前所述,介绍贿赂罪相较于受贿罪(行贿罪)、利用影响力受贿罪相较于受贿罪而言,前者不仅法定刑更低,而且入罪标准和法定刑升格标准更高,因此,一般而言,将受贿罪(行贿罪)共犯认定为介绍贿赂罪,或者将受贿罪共犯认定为利用影响力受贿罪,往往更符合当事人的利益。关于“单独犯罪”与“共同犯罪”之辩,具体探讨如下:

第一,介绍贿赂罪与受贿罪(行贿罪)共犯的界限问题。司法实践中,当介绍贿赂罪与受贿罪(行贿罪)共犯难以区分之时,监察机关考虑到证据收集的便利性等因素,一般更倾向于认定为受贿罪(行贿罪)共犯,因此,司法实践中以介绍贿赂罪定罪处罚的案件相对较少,但是,这并不意味着介绍贿赂罪没有成立的空间。一般而言,当行为人仅仅为行受贿双方传递信息、疏通渠道,并未实际参与到相关实行行为之中,既没有同受贿方一起分赃,也没有同行贿方一起谋取不正当利益之时,宜认定为介绍贿赂罪,如果情节轻微,则可能无罪。

第二,利用影响力受贿罪与受贿罪共犯的界限问题。利用影响力受贿罪设立的初衷,是为了有效解决司法实践中特定关系人无法被认定为受贿罪共犯时该如何惩处的问题,因此,当在案证据不足以证实特定关系人与国家工作人员具有犯意联络时,则一般以利用影响力受贿罪定罪处罚,反之,则以受贿罪共犯定罪处罚。根据2007年7月两高《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》(法发〔2007〕22号)的相关规定,国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益,授意请托人将有关财物给予特定关系人的,以受贿论处,特定关系人与国家工作人员通谋,共同实施前款行为的,对特定关系人以受贿罪的共犯论处。此外,应当注意的是,特定关系人成立受贿罪共犯,并不以分得赃款为必要条件。

第三,利用影响力受贿罪与受贿罪从犯的量刑问题。如前所述,一般而言,利用影响力受贿罪的量刑会低于受贿罪共犯的量刑,但是,当行为人可能被认定为受贿罪从犯,且涉案金额不高的情况下,以受贿罪从犯定罪量刑,也可能会更符合当事人的利益,因为,此种情况下,如果认定为利用影响力受贿罪,就意味着放弃了“对于从犯,应当从轻、减轻或者免除处罚”的量刑情节,可能会导致量刑加重。

(四)“利用职务便利”与“未利用职务便利”之辩

商业贿赂犯罪的本质是“权”与“钱”的交易,其中,“权”则意味着“利用职务便利”,行为人是否利用了相应的职务便利、利用了何种职务便利,对于区分罪与非罪具有十分重要的意义。关于“利用职务便利”与“未利用职务便利”之辩,具体探讨如下:

第一,“利用职务便利”的前提系对某项公共事务具有一定的“决策权”,否则,不宜认定为“利用职务便利”。根据“2003年《会议纪要》”的相关规定,“利用职务上的便利”,主要包括三种情形:(1)利用本人职务上主管、负责、承办某项公共事务的职权;(2)也包括利用职务上有隶属、制约关系的其他国家工作人员的职权;(3)担任单位领导职务的国家工作人员通过不属自己主管的下级部门的国家工作人员的职务为他人谋取利益的,也应当认定为“利用职务上的便利”为他人谋取利益。

第二,上下级单位之间的隶属、制约关系与受贿罪的认定问题。上下级单位的相关人员并非必然形成隶属和制约关系,一般而言,当上级单位的相关人员职级较低而下级单位的相关人员职级较高时,不宜认定二者具有隶属和制约关系,但应当注意的是,二者不具备隶属和制约关系,只是意味着行为人没有利用本人的职务便利,如果其行为符合“斡旋受贿”的条件,依然有可能构成受贿罪。

第三,关于“普通受贿”(刑法第385条)与“斡旋受贿”(刑法第388条)的界限问题。区分“普通受贿”与“斡旋受贿”的关键在于行为人是否利用了本人的职务便利,具体而言,“普通受贿”中的行为人系利用了本人的职务便利,而“斡旋受贿”中的行为人则是利用了其他国家工作人员的职务便利。司法实践中,当认定行为人利用本人职务便利的相关证据不充分时,“普通受贿”往往会转化为“斡旋受贿”,虽然上述两种受贿方式的法定刑是一致的,但是,鉴于“斡旋受贿”必须以“为请托人谋取不正当利益”为前提,犯罪构成要件更为严苛,故相对于“普通受贿”而言,转化为“斡旋受贿”可能更符合当事人的利益。

(五)“正当利益”与“不正当利益”之辩

“谋取利益”是商业贿赂犯罪成立的基本前提,行为人是否为他人谋取利益、谋取的利益是否正当,对于定罪和量刑都具有十分重要的意义,具体而言,“谋取不正当利益”不仅是行贿犯罪、“斡旋受贿”、利用影响力受贿罪成立的必要条件,也是其他商业贿赂犯罪从重处罚的重要情节。关于“正当利益”与“不正当利益”之辩,具体探讨如下:

第一,关于“不正当利益”的认定问题。根据2012年12月两高《关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2012〕22号)的相关规定,“不正当利益”主要包括三类:(1)谋取的利益违反法律、法规、规章、政策规定,即利益本身不正当;(2)要求国家工作人员违反法律、法规、规章、政策、行业规范的规定,为自己提供帮助或者方便条件,即谋取利益的手段不正当;(3)违背公平、公正原则,在经济、组织人事管理等活动中,谋取竞争优势的,即谋取竞争优势。

第二,关于“正当利益”与“不正当利益”的界限问题。司法实践中,对于“利益本身不正当”以及“谋取利益的手段不正当”的认定争议不大,但是对于“谋取竞争优势”的认定却争议不断,究其根源在于司法机关对于“谋取竞争优势”的认定呈现“泛化”趋势,严重压缩了“正当利益”的成立空间。但应当注意的是,既然刑法明确区分了“正当利益”与“不正当利益”的概念,就意味着“正当利益”仍然有成立的空间。司法实践中,相关行为是否属于“谋取竞争优势”,可重点从两个方面进行考量:一方面,要考量权力的运行是否正常,即权力是在外力作用下运行,还是基于自身规律的运转;另一方面,要考量利益相关方获取的利益是市场自由竞争下的产物,还是权力干涉市场自由竞争法则下的结果。换而言之,如果相关权力系基于自身规律而运转,获取的相关利益也是市场自由竞争下的产物,则相关行为不属于“谋取竞争优势”的情形,不宜认定为“谋取不正当利益”。

第三,“不正当利益”和“非法利益”的界限问题。如前所述,相关司法解释不仅明确提出了“谋取非法利益”的概念,同时也将“谋取非法利益”规定为单位行贿罪、对单位行贿罪和介绍贿赂罪的特定从重处罚情节,由此可见,“不正当利益”并不必然属于“非法利益”,具体而言,“谋取非法利益”至少应限定在“利益本身不正当”的范围之内,换而言之,“谋取利益的手段不正当”和“谋取竞争优势”的情形,不应认定为“谋取非法利益”。

(六)“特定情节”与“定罪量刑”之辩

如前所述,为有效打击商业贿赂犯罪,“两高”先后在多部司法解释中,规定了诸多从严惩处的特定情节,这些特定情节对于定罪量刑具有十分重要的意义。关于“特定情节”与“定罪量刑”之辩,具体探讨如下:

第一,关于“索贿情节”的认定问题。“索贿情节”的认定对于受贿罪和行贿罪的定罪量刑具有十分重要的意义,具体而言,根据我国刑法第386条之规定,索贿的从重处罚;同时,根据我国刑法第389条第三款之规定,因被勒索给予国家工作人员以财物,没有获得不正当利益的,不是行贿。司法实践中,“索贿情节”的认定往往高度依赖于言辞证据,一般而言,行受贿双方关于“索贿情节”的供述不一致时,司法机关往往会根据“存疑有利于嫌疑人”的基本原则来认定行受贿双方的相关事实,因此,受贿方不具有“索贿情节”与行贿方因被索贿而“出罪”的情况可能会同时存在。

第二,关于“曾因故意犯罪受过刑事追究”情节与“累犯”情节的重复评价问题。如前所述,“曾因故意犯罪受过刑事追究”系受贿罪和利用影响力受贿罪从严惩处的特定情节,但需要注意的是,上述特定情节同时也是认定“累犯”情节的必要条件,如果司法机关在认定行为人具有上述特定情节之时,又以行为人系“累犯”为由对其从重处罚,则可能违反“禁止重复评价”的基本原则。

第三,关于“为他人谋取不正当利益,致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的”情节与“渎职犯罪”的重复评价问题。如前所述,“为他人谋取不正当利益,致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的”系受贿罪和利用影响力受贿罪从严惩处的特定情节,但需要注意的是,上述特定情节本身可能会构成滥用职权罪等渎职犯罪,如果司法机关在认定行为人具有上述特定情节之时,又以该特定情节构成渎职犯罪为由对行为人数罪并罚,则可能违反“禁止重复评价”的基本原则。

三、商业贿赂犯罪的法律风险防范

(一)要准确把握“商业贿赂”与“正常人情往来”之间的界限

法律禁止“商业贿赂”,但并不禁止“正常人情往来”。司法实践中,行为人往往误将“商业贿赂”当作“正常人情往来”予以看待,最终自陷法律风险而不自知,因此,准确把握“商业贿赂”与“正常人情往来”之间的界限,对于有效防范商业贿赂犯罪的法律风险具有重要意义。

一般而言,区分“商业贿赂”与“正常人情往来”可重点从以下四个方面进行综合考量:(1)财物往来发生的背景,如双方是否存在亲友关系及历史上交往的情形和程度等;(2)往来财物的价值,如财物价值是否超出了正常人情往来的标准以及是否达到了商业贿赂犯罪的入罪标准等;(3)提供财物方对于接受方有无职务上的请托;(4)接受方是否利用职务上的便利为提供方谋取利益。应当注意的是,上述任何一项因素都有可能将“正常人情往来”转化为“商业贿赂”,换而言之,只有在财物往来的缘由合理,往来财物的价值合适,且双方不具备特定的请托与被请托关系时,才符合“正常人情往来”的认定标准,否则可能属于“商业贿赂”。

(二)要准确把握“商业贿赂”和“正当经济往来”之间的界限

随着经济社会的不断发展,“商业贿赂”的方式逐渐多样化,隐蔽性也越来越强,以“干股分红”“合作投资”“委托理财”等“正当经济往来”形式掩盖“商业贿赂”本质的案例层出不穷。因此,准确把握“商业贿赂”和“正当经济往来”之间的界限,对于有效防范商业贿赂犯罪的法律风险具有重要意义。

一般而言,区分“商业贿赂”和“正当经济往来”可重点从以下两个方面进行综合考量:(1)行为人是否有实际的劳务付出或经营行为;(2)行为人因劳务付出或经营行为而获取的“报酬”是否为合理对价。换而言之,行为人如果有实际的劳务付出或经营行为,且为此而获取的“报酬”为合理对价,一般属于“正当经济往来”的范畴,否则可能涉嫌“商业贿赂”。

(三)要正确看待“职务便利”和“职务身份”之间的关系

一般而言,“职务便利”与“职务身份”是相互对应的,但这种对应关系也并非绝对,换而言之,“职务便利”并非必然以“职务身份”为前提。司法实践中,行为人经常误以为只要不具备“职务身份”,就不可能有“职务便利”,自然也就不可能涉嫌商业贿赂犯罪,最终自陷法律风险而不自知。因此,正确看待“职务便利”和“职务身份”之间的关系,对于有效防范商业贿赂犯罪的法律风险,具有重要意义。

具体而言,一方面,国家工作人员的近亲属和其他关系密切的人自身并没有职务身份,但如果其利用该国家工作人员职务上的行为,或者利用该国家工作人员职权或地位形成的便利条件,通过其他国家工作人员职务上的行为进行“权钱交易”,则可能构成利用影响力受贿罪;另一方面,非国家工作人员自身并没有职务身份,但如果其实施了帮助国家工作人员介绍贿赂或收受贿赂等行为,则可能构成介绍贿赂罪或受贿罪(共犯)。由此可见,即使不具备“职务身份”,同样可能有“职务便利”,进而涉嫌商业贿赂犯罪。

(四)要正确看待“收钱”与“办事”之间的关系

商业贿赂的本质系“权”与“钱”的交易,但需要注意的是,“收钱办事”只是“商业贿赂”的通常形态而非唯一形态,换而言之,“收钱”不“办事”或者“办事”不“收钱”也可能会涉嫌“商业贿赂”。因此,正确看待“收钱”与“办事”之间的关系,对于有效防范商业贿赂犯罪的法律风险具有重要意义。

具体而言,一方面,商业贿赂犯罪中的“办事”并不要求行为人实际为他人谋得利益,只需行为人承诺为人谋取利益即可,而且,对于索贿行为而言,甚至不需要行为人承诺为他人谋取利益,从这个层面而言,“收钱”不“办事”,也可能会构成商业贿赂犯罪;另一方面,商业贿赂犯罪中的“收钱”,并不要求行为人当时实际取得“贿赂”,受贿人让行贿人暂时代为保管,或者双方约定在受贿人退休后再予以交付等情形均属于“收钱”的范畴,从这个层面而言,“办事”不“收钱”,也可能会构成商业贿赂犯罪。(本文作者冯相伟律师,系靖霖北京律师事务所合伙人。感谢作者辛勤原创!)

- 没有找到相关文章!

张永华律师

盈科律师事务所高级合伙人(执业证号码:11101201210767036),中国社会科学院法学博士,执业领域为金融机构法律服务、民间金融法律服务、经济犯罪辩护、金融犯罪辩护、职务犯罪辩护等。

北京市朝阳区金和东路20号院正大中心2号楼19-25层

Cell: (+86) 139 1186 9064

Email:zhangyonghua@yingkelawyer.com

联系人:张永华 律师